食物繊維は、α-アミラーゼで分解できない炭水化物です。デンプンを構成するα-D-グルコースとα-1,4結合がわかるようになると、食物繊維を形成しているβ結合といわれてもわかるようになります。それにしても、酵素の働きは、ちょっとした差を許してくれないのですね。

食物繊維ってどんなものだろう?消化できないものなんだろうなということは何となくわかります。でも、消化できないというのはなぜなんだろう?

食物繊維とは消化酵素で分解されないもの

繊維質と食物繊維に説明がありました。

食物繊維とは多糖類の一つであるが,日本食品標準成分表2010では「ヒトの消化酵素で消化されない食品中の難消化性成分の総体」と定義されている.ヒトの炭水化物消化酵素であるアミラーゼは,デンプンを構成している糖分子のα結合を分解できるが,食物繊維を形成しているβ結合を分解する能力がない.

さらっと読んで、ラインマーカーを引いたところ、多糖類、α結合、β結合で引っかかりました。多糖類は、ブドウ糖などの単糖類がつながっているんだろうと想像できます。多糖類なので、炭水化物ですね。

あとはお手上げです。

何となくわかったつもりで済ませてもよいのですが、できるだけ調べてみます。

はじめに「デンプン」の消化を見てみよう

ここで少し回り道をします。

調べてみたところ、食物繊維を知るには、デンプンとその消化を先に知っておいたほうが話が早いです。まず。デンプンの消化を理解するにはα-D-グルコースを知ることをご覧下さい。

この記事を読んでいただくと、α結合とα-D-グルコース、アミラーゼについて知ることができます。それを知ってから下の食物繊維について読んだ方がずっと分かりやすいです。

食物繊維の性質

冒頭で紹介した繊維質と食物繊維に出てきた食物繊維について、構造式を調べられるものは全て調べました。それらを紹介する前に、先に、食物繊維の特徴についてまとめておきます。

ほぼ、糖がたくさん結合しているものである

これから下で紹介する食物繊維の中で、リグニンはちょっとちがいますが、他は単糖、もしくは単糖に何かついてるものがつながって結合しているものです。

ブドウ糖がたくさん結合しているのに分解できないものがある

これはデンプンの消化を理解するにはα-D-グルコースを知ることを読んでいただかないと理解できないと思います。グルコース(ブドウ糖)単体なら、α-D-グルコースでも、β-D-グルコースでも区別なく利用できるのですが、β-D-グルコースがつながっていたらヒトは分解できないのです。消化酵素は、融通が利きません。

分解できればエネルギー源になるのになと思ってしまいます。

胃酸でも分解されにくい

胃で分泌される胃酸は強酸なので、食物繊維は分解されるのではないかと思いました。調べてみると、食物繊維の保健効果という論文が見つかりました。読んでみると分解されにくいものだそうです。

食物繊維は胃での物理的な分解は受けにくいとされ,化学的な分解についても詳細には明らかにされていないが,本来分解されないものが食物繊維となる.

つまり、α-アミラーゼで分解できない、単糖がたくさんつながった炭水化物をヒトは利用できないのです。

食物繊維には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維がある

食物繊維には水に溶けない不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維があります。

不溶性食物繊維

水に溶けない食物繊維は便を増やし、腸内から余分なものを吸着して便として出します。繊維質と食物繊維にはこのように書かれています。

保水性がよく,便量の増加や腸の蠕動運動の促進,脂肪や胆汁酸発がん物質等の吸着・排出作用がある.

不溶性食物繊維には、植物性のセルロース、ヘミセルロース、リグニンとエビやカニの外骨格成分であるキチン・キトサンがあります。

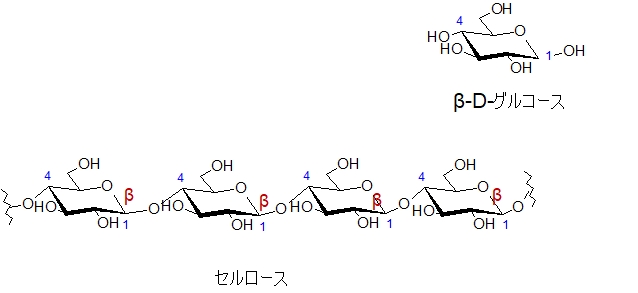

セルロース

セルロースは、デンプンと同じ、グルコース(ブドウ糖)がつながったものです。ただし、α-D-グルコースでなく、β-D-グルコースがつながっています。β-1,4結合をα-アミラーゼでは分解できません。

植物の細胞壁の主成分で,野菜や穀類の外皮に多く含まれる.グルコースがβ-1,4結合により直鎖状に連なってリボン状に折り重なる構造をしているため,力学的に強固な物質である.

ヘミセルロース

ヘミセルロースには、マンナン、βグルカン、キシランがあります。

ヘミセルロースも細胞壁を構成する不溶性食物繊維であるが,セルロースを構成するグルコースが他の糖で置換された多糖類である.

糖分子の種類によって水溶性が異なり,マンナン(グルコマンナンとも呼ばれるコンニャクの成分.グルコースとマンノースがβ-1,4結合したもの),βグルカン(キノコ類や酵母に含まれる.グルコースがβ-1,3または-1,4結合したもの),キシラン(細胞壁の成分であるキシロースがβ-1,4結合したもの)等がある.

それぞれ構造式を調べました。

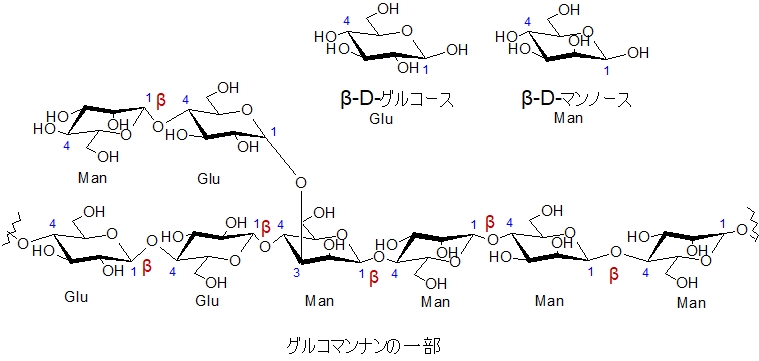

グルコマンナン

グルコマンナンの構造式の一部です。こんにゃくとグルコマンナンの化学を参考にさせていただきました。

下図にあるマンノースは、グルコースと見比べると違いがわかると思います。真ん中のヒドロキシ基(-OH)が上向きか下向きかだけの違いです。

マンノースを読むと、このように書かれています。

甘味と苦味をもつ六炭糖である。カロリー源としてはグルコースやフルクトースよりは劣るが、ガラクトースとほぼ同程度利用される。

フルクトースは果糖です。どうやらマンノースは単体でもそれほど利用されない糖みたいですね。下図にある通り、β-1,4結合をα-アミラーゼでは分解することはできません。

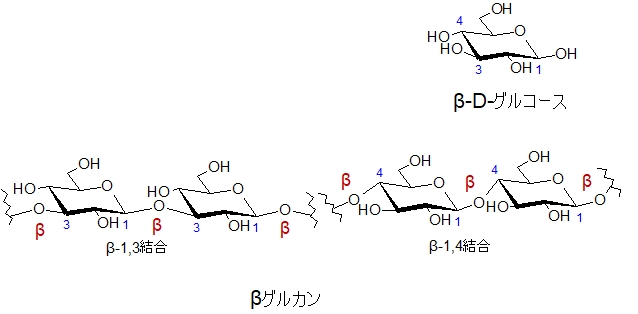

βグルカン

βグルカンの構造式の一部です。セルロースと似ていますね。β-1,4結合していますが、基本はβ-1,3結合です。20年くらい前だったか健康食品にキノコブームがあり、その時に、βグルカンということばが広告に使われていたのを覚えています。

キシラン

キシランの構造は下図の通りβ-D-キシロースがβ-1,4結合しています。これまで出てきた糖は炭素数6のグルコース(ブドウ糖)かそれに似た糖でしたが、キシロースは炭素数5の糖です。

キシロースにはこのように説明がありました。キシロースは自然界に単体では存在しないようです。

強い甘味を有す。木糖ともよばれ、植物界にはキシラン(キシロースが多数脱水結合した多糖類)として木材(とくにカエデ、桜など)、藁(わら)、タケ、トウモロコシの外皮などに広く存在する。

リグニン

リグニンについて繊維質と食物繊維にはこのように書かれています。

リグニンは果物や野菜の茎,穀類の外皮に含まれている木質の繊維である.

リグニンはこれまで紹介してきた、「糖」を基本単位とする食物繊維と違って、ベンゼン環が基本単位になるので、ここでは省略します。ご興味があれば、ウイキペディアのリグニンをご覧になると構造を見ることができます。

次に、エビやカニの外骨格成分のキチン・キトサンについて説明します。

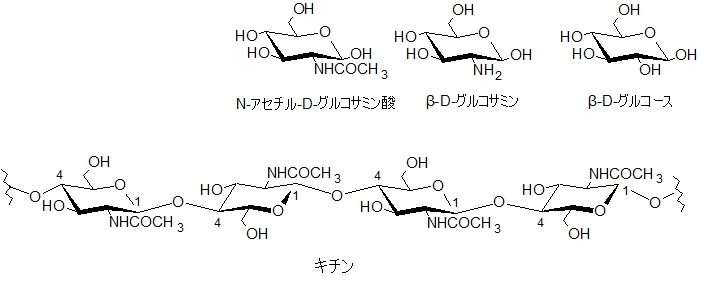

キチン・キトサン

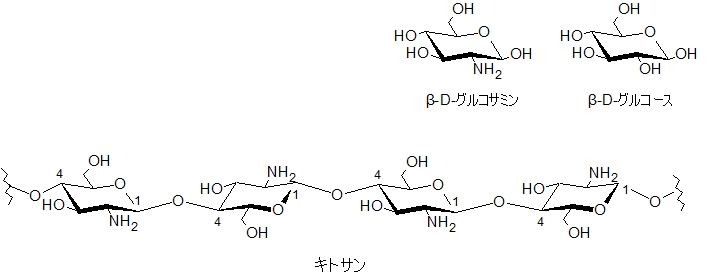

キチン・キトサンは、昔から健康食品の名前でよく聞きました。グルコース(ブドウ糖)ととてもよく似ています。見比べるとよくわかります。ただ、キチン・キトサンはエビやカニの外骨格成分であることがCMなどでよく知られています。植物由来ではありません。

繊維質と食物繊維にはこのように書かれています。

キチンはセルロースに構造が似ているが,N-アセチル-D-グルコサミンが連なるアミノ多糖であり,キトサンはキチンからアセチル基が除かれたD-グルコサミン単位からなるものである.

キチン

キチンの構造式は下図の通りです。N-アセチル-D-グルコサミンがβ-1,4結合しています。

β-D-グルコース(ブドウ糖)の2番目の炭素についているヒドロキシ基(-OH)がアミノ基(NH2)に変わっています。これが、テレビCMでよく出てくるグルコサミンです。

さらに、ここにアセチル基(CH3CO-)が結合したのが、N-アセチル-D-グルコサミンです。

キトサン

キトサンの構造式は下図です。β-D-グルコサミンが、β-1,4結合しています。グルコサミンは、アミノ糖と呼ばれるそうです。(出典:グルコサミン)

次に、水溶性食物繊維について説明します。

水溶性食物繊維

繊維質と食物繊維にはこのように書かれています。

糖の消化吸収を緩慢にして血糖値の急激な上昇を抑える糖尿病予防効果、胆汁酸の再吸収を抑えてコレステロールの産生を減らす脂質異常症の抑制効果が期待できる。また、水分を吸収してゲル化するため、胃腸粘膜の保護や空腹感の抑制作用がある。

水溶性食物繊維には、ガム質、ペクチン、藻類多糖類などがあります。

ガム質

ガム質とはことばだけはよく聞きます。

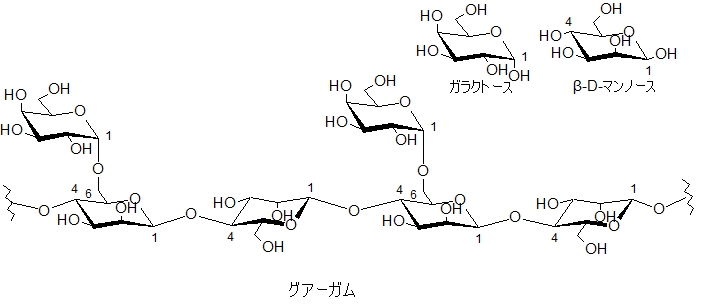

ガム質は植物の分泌液や種子に含まれている粘質物で,代表的なものにグアー豆に含まれるグアーガム(マンノース2分子に1分子のガラクトースの側鎖をもつ多糖類)がある.

グアーガムの構造は下図の通りです。β-D-マンノースがβ-1,4結合しているところに、α-D-ガラクトースが1,6結合しています。

ガラクトース

ガラクトースは、グルコースと4番目の炭素に結合しているヒドロキシ基(-OH)の向きが違っています。それ以外はグルコースと変わりません。天然で単体では存在しませんが、乳糖はグルコースとガラクトースからできています。

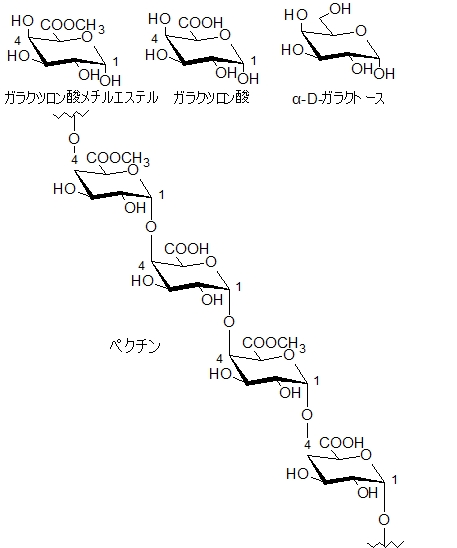

ペクチン

ペクチンは、ジャムのビンをひっくり返すと原材料名にでていますね。あとはリンゴに多いと聞きます。

ペクチンはガラクツロン酸がα-1,4結合した構造をしており,腸内細菌では分解できるがヒトの消化酵素では分解できない.果物類に多く含まれ,水分を吸収してゲル化する性質があり,砂糖と酸を加えて加熱調理するジャムやゼリーの製造に利用されている.

ペクチンはこちらです。構造式は、このサイトを参考に書きました。

ガラクツロン酸は、ガラクトースの6番目の炭素が、CH2OHからCOOHに変わっています。

藻類多糖類

藻類多糖類は3つ紹介されています。

藻類多糖類には褐藻類に多いアルギン酸,紅藻類に多いフコイダン,寒天の主成分であるアガロース等がある.

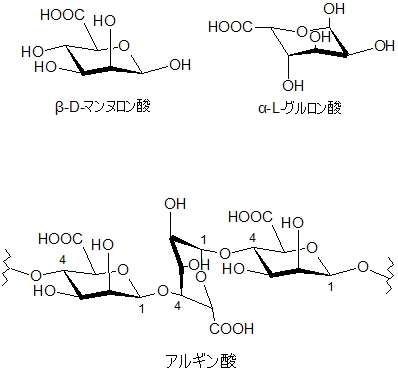

アルギン酸

アルギン酸は下図の通りです。アルギン酸の化学構造を参考にしました。アルギン酸の一部分を書きました。

α-L-グルロン酸を見ると、あれっ?いままでと形がちがうなと思いますね。おなじ炭素数は6ですが、酸素(O)の位置が違っていて、少し内側に引っ込んでいます。これは何だろうと調べると、鳥取大学工学部のサイトの中にあった、生化学 I 講義補助資料:糖と多糖を読んでわかりました。

詳しくは、グルコースの立体配座という記事にしました。

この中の環状構造のコンフォメーションを読むと、別な物質でなく書き方が違うだけだとわかります。

β-D-マンヌロン酸は、β-D-マンノースの6番目の炭素が、CH2OHからCOOHに変わっています。

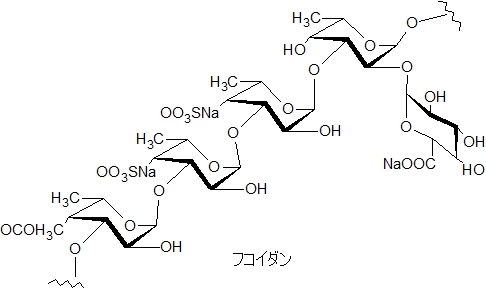

フコイダン

フコイダンはこちらです。海洋由来 Luteolibacter algae H18 のフコイダン低分子化酵素に関する研究に出ていたあるフコイダンの組成です。

その構造は、フコースのα-1,3結合の繰り返し構造を基本に、フコースの4位炭素の約60%に硫酸基が結合し、フコース6分子に1個の割合でグルクロン酸がα-1,2結合をした構造である。

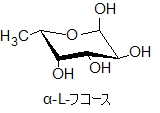

フコース

フコースにはこのようなことが書かれていました。基本の形はガラクトースです。

天然に見いだされる糖はほとんどすべてがD‐型のものである。ただし,フコースfucose(6‐デオキシガラクトース)はL‐型が天然のものである。

炭素数6のデオキシ糖の一種。デオキシ糖とは糖のヒドロキシ基(-OH)が水素(-H)に置換された化合物の総称である。(中略)

ガラクトースの6番目(アルデヒド基の炭素を1番目とする)の炭素についているヒドロキシ基が水素に置換された構造をもつ。

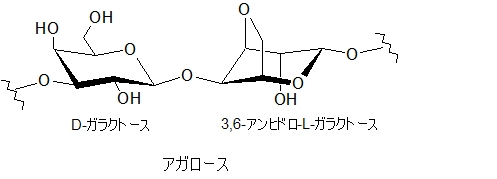

アガロース

アガロースの基本単位はこちらです。構造式は以下を見て書きました。こちらも基本の形はガラクトースです。

- ウイキペディアのアガロース

- (3)アガロースゲルからの DNA 断片の精製

NOTE

「食物繊維とは多糖類の一つである」と説明されると、そういうものかと思いますが、もともと文系なので、一つ一つ調べて行くと、なるほど!と納得できます。

また、α-アミラーゼについて調べると、デンプンはα-D-グルコースが、α-1,4結合したものであり、それをランダムに切ることで小さくすること。その働きはキッチリしたもので、β-D-グルコースには通用しないなどよくわかるようになりました。