この記事では、ナイアシン(ビタミンB3)について、どんな働きをするのか、一日の必要量について、ナイアシンが多く含まれる食品、過剰摂取について害があるのか、またナイアシンの効果について調べました。

何でたらこの画像がと思われたでしょう。生たらこにはナイアシンがたっぷり含まれています。

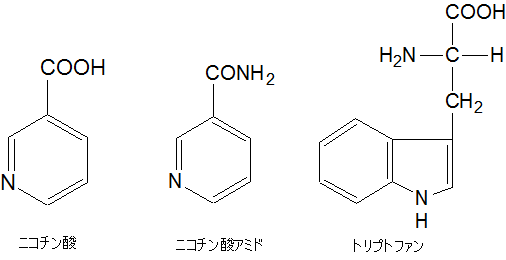

ナイアシンとはニコチンアミドとニコチン酸の総称

ナイアシンは、ビタミンB3のことです。ニコチンアミドとニコチン酸の総称です。ニコチンアミドは、ニコチン酸アミドと書かれる場合もあります。

ナイアシンは、補酵素、NAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)とNADP(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸)の構成成分となります。

トリプトファンは、肝臓でニコチンアミドに変換されます。

ナイアシンとトリプトファン

ナイアシンの働き

日本人の食事摂取基準(2015年版)にはこのように説明されています。

ニコチン酸及びニコチンアミドは、体内でピリジンヌクレオチドに生合成された後、アルコール脱水素酵素やグルコース─6─リン酸脱水素酵素、ピルビン酸脱水素酵素、2─オキソグルタル酸脱水素酵素等、酸化還元反応の補酵素として作用する。

ATP 産生、ビタミン C・ビタミン E を介する抗酸化系、脂肪酸の生合成、ステロイドホルモンの生合成等の反応に関与している。NAD+は、ADP- リボシル化反応の基質となり、DNA の修復、合成、細胞分化に関わっている。

ナイアシンが欠乏すると、ナイアシン欠乏症(ペラグラ)が発症する。ペラグラの主症状は、皮膚炎、下痢、精神神経症状である。

ペラグラの症状

ペラグラはどんな病気なのか、症状についてもう少し調べてみました。分かりやすいのは、ウイキペディアの説明です。

ペラグラは、ナイアシン不足に加えて日光に当たることによって発症する。まず光線過敏症が生じ、顔に左右対称の赤い発疹が出る。

その後、消化管全体が侵されて吐き気、嘔吐、便秘、下痢などの症状が現れ、舌と口に口内炎が生じる。また、喉や食道にも炎症が起こる。

その後、疲労、不眠、無感情を経て、脳の機能不全(脳症)による錯乱、見当識の喪失、幻覚、健忘などが起こり、最悪の場合死に至る。

ペラグラはトウモロコシを主食とする人たちの間で発症しました。トウモロコシにはトリプトファンが少ないため、ナイアシンとトリプトファンがともに欠乏するのです。

1日の必要量

日本人の食事摂取基準(2015年版)では、ナイアシンの一日の必要量が定められています。下の表を見ていただくとお分かりの通り、成人男性で13~15mgNE、成人女性で10~12mgNE必要です。

見慣れない「mgNE」は、ナイアシン当量といいます。

ナイアシン当量とは

ナイアシン当量は次の式で求められます。

ナイアシン当量(mgNE)=ナイアシン(mg)+1/60 トリプトファン(mg)

ナイアシンはニコチン酸とニコチンアミドの総称です。そして、肝臓で、必須アミノ酸であるトリプトファンからニコチンアミドが作られます。アミノ酸はタンパク質を構成するものです。

トリプトファンからニコチンアミドに転換される率は、重量比で1/60です。

つまり、食品から実際に摂るナイアシンの総量は、食品にもともと含まれているナイアシンに、トリプトファン×1/60を加えたものになります。

これをナイアシン当量と呼びます。単位はmgNEとつけます。

| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||||||

| 年齢等 | 推定平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 2 |

推定平均 必要量 |

推奨量 | 目安量 | 耐容 上限量 2 |

| 0~ 5(月)3 | ー | ー | 2 | ー | ー | ー | 2 | ー |

| 6~11(月) | ー | ー | 3 | ー | ー | ー | 3 | ー |

| 1~ 2(歳) | 5 | 5 | ー | 60(15) | 4 | 5 | ー | 60(15) |

| 3~ 5(歳) | 6 | 7 | ー | 80(20) | 6 | 7 | ー | 80(20) |

| 6~ 7(歳) | 7 | 9 | ー | 100(30) | 7 | 8 | ー | 100(25) |

| 8~ 9(歳) | 9 | 11 | ー | 150(35) | 8 | 10 | ー | 150(35) |

| 10~11(歳) | 11 | 13 | ー | 200(45) | 10 | 12 | ー | 200(45) |

| 12~14(歳) | 12 | 15 | ー | 250(60) | 12 | 14 | ー | 250(60) |

| 15~17(歳) | 14 | 16 | ー | 300(75) | 11 | 13 | ー | 250(65) |

| 18~29(歳) | 13 | 15 | ー | 300(80) | 9 | 11 | ー | 250(65) |

| 30~49(歳) | 13 | 15 | ー | 350(85) | 10 | 12 | ー | 250(65) |

| 50~69(歳) | 12 | 14 | ー | 350(80) | 9 | 11 | ー | 250(65) |

| 70 以上(歳) | 11 | 13 | ー | 300(75) | 8 | 10 | ー | 250(60) |

| 妊婦(付加量) | ー | ー | ー | ー | ||||

| 授乳婦(付加量) | +3 | +3 | ー | ー | ||||

| NE=ナイアシン当量=ナイアシン+1/60 トリプトファン。 1 身体活動レベルⅡの推定エネルギー必要量を用いて算定した。 2 ニコチンアミドの mg 量、( )内はニコチン酸の mg 量。参照体重を用いて算定した。 3 単位は mg/日。 |

||||||||

ナイアシンが多く含まれる食品

日本食品標準成分表2015年版(七訂)追補2016年では、ナイアシン当量が記載されるようになり、文科省の食品データベースでもナイアシン当量が表示されるようになりました。下の表の数字は、ナイアシン当量です。

全ての食品から含有量を調べました。まいたけの乾燥が一位ですが、生だと100gあたり5.4mgになってしまいます。生と乾燥物を比較すると、乾燥物は水分が抜けているので100gあたりの含有量は多くなるのは当たり前です。

含有量の多いものの中には加工品がかなりありましたが、除外し、生と乾燥ものだけを選択しました。

酵母にナイアシンが多いようです。もちろん、ビール酵母にも多いです。

生の状態で含有量が多く、100g当たり前に食べるものは魚介類や肉です。たらこ、まぐろ、かつお、いわし、あじ、さば、レバー、とり胸肉、ささ身に多いと覚えておきましょう。

| 食品名 | 成分量 100gあたりmg |

| まいたけ/乾 | 68.9 |

| たらこ/生 | 54.2 |

| 米ぬか | 37.7 |

| パン酵母、乾燥 | 30.3 |

| びんなが/生 | 25.7 |

| めじまぐろ/生 | 24.3 |

| かつお/春獲り生 | 24.2 |

| かずのこ/乾 | 22.8 |

| きはだ/生 | 22.0 |

| まいわし/丸干し | 21.7 |

| らっかせい/乾大粒種 | 21.6 |

| そうだがつお/生 | 21.2 |

| 乾しいたけ | 20.8 |

| パセリ/乾 | 20.2 |

| ほしのり | 19.9 |

| むろあじ/生 | 19.7 |

| ごまさば/生 | 19.6 |

| くろまぐろ/赤身生 | 19.1 |

| ぶた肝臓生 | 18.9 |

| うし肝臓生 | 18.4 |

| めばち/生 | 17.9 |

| くろかじき/生 | 17.8 |

| とうがらし/果実乾 | 17.0 |

| にわとり/むね皮なし生 | 16.9 |

| くじら/赤肉生 | 16.6 |

| さくらえび/素干し | 16.3 |

| にわとり/ささ身生 | 15.6 |

| まさば/生 | 15.5 |

| やつめうなぎ/干しやつめ | 15.4 |

ナイアシンの過剰摂取について

サプリメントを飲まない限り、ナイアシンの過剰摂取の心配はないです。

ナイアシンの過剰摂取についてポーリング博士のビタミンC健康法 (平凡社ライブラリー)に書かれている部分がありました。

翻訳が少し分かりにくいかなと思います。冒頭のカッコ内は、ナイアシンはニコチン酸を意味し、ニコチン酸アミドはナイアシンアミドの意味だよということなのでしょう。

B3(ナイアシン、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、ナイアシンアミド)の致死量は知られていない。

ニコチン酸を一〇〇ミリグラム以上(人によって違う)摂取すると、顔面紅潮、かゆみ、血管拡張、脳血流量の増加、血圧低下が起こる。

紅潮反応は、四〇〇ミリグラム以上の摂取でも、ふつうは四日後に止まる。ニコチン酸アミドの大量で吐き気を催す人がいる。

ビタミンB3の所要量は、成人で一日約一八ミリグラムである。ナイアシン(ニコチン酸、ニコチン酸アミド)の毒性が低いことは、一日五〇〇〇~三万ミリグラムを何年か精神分裂症患者に投与しても、中毒作用がみられなかった、という事実からわかる(ホーキンズ、ポーリング 一九七三年)。

また、統合失調症を治すを読むと次のように書かれていました。著者のエイブラム・ホッファーは(Abram Hoffer)、ポーリング博士の本の中にたびたび出てきます。

こちらは、ナイアシン、ナイアシンアミドが出てきます。ナイアシンはニコチン酸、ナイアシンアミドはニコチンアミドのことです。2つの物質は、同じ副作用を起こすのではないところにご注意ください。

ナイアシンもナイアシンアミドも安全ですが、それぞれに副作用があります。

ナイアシンアミドの量が多すぎると、吐き気を起こし、嘔吐する場合があります。吐き気が起きた時はいつでも、量を減らさなければなりません。アレルギー反応の可能性もあるが、必ず起こるとはかぎりません。

ナイアシンの副作用は、よくみられて、危険性はきわめて少ないものです。

かゆみや熱をともなう血管拡張あるいは紅潮です。こうした症状は、ナイアシンが皮膚の毛細血管を開くので、血流が増大して起こるものです。

この紅潮は、体のどこにでも現れ、数分から数時間ほど続くことがあります。たいてい額から始まって、だんだん体の下のほうへと降りていきます。全身に及ぶことはまれです。

初めてナイアシンをとる時に、最も強く紅潮が起こることが予想されます。その後は、かろうじて気づくくらいの程度にまでなります。

もし紅潮が続いてがまんできないならば、ビタミン使用は中止しなければなりません。

ニコチンアミドは、とりすぎると吐き気が起こり、ニコチン酸は、とりすぎると血管が拡張して紅潮し、かゆみや熱をともなう、ということです。

ナイアシンフラッシュ

ニコチン酸を多く摂取すると、顔面紅潮、かゆみ、血管拡張、脳血流量の増加、血圧低下が起こる、と書かれていましたが、これはナイアシンフラッシュとして知られている現象です。

ニコチン酸にだけ起きる現象で、ニコチンアミドでは起きません。

この血管拡張作用があることから、トリグリセリド(中性脂肪)と総コレステロール値を低下させ、HDL(善玉コレステロール)値を上げる働きがあると統合失調症を治すには書かれていました。

もちろん、ニコチンアミドにはこの働きはありません。

とり過ぎない方がよいかもしれない

一方、厚労省では、耐容上限量の設定方法について、次のように書かれています。上で載せた表に耐容上限量があります。ご確認ください。

ナイアシンの強化食品やサプリメントとしては、ニコチン酸、あるいはニコチンアミドが通常使用されている。

ナイアシンの食事摂取基準の表に示した数値は、強化食品由来及びサプリメント由来のニコチン酸あるいはニコチンアミドの耐容上限量である。

ニコチンアミドは 1 型糖尿病患者への、ニコチン酸は脂質異常症患者への治療薬として大量投与された報告が複数ある。

大量投与により、消化器系(消化不良、重篤な下痢、便秘)や肝臓に障害

(肝機能低下、劇症肝炎)が生じた例が報告されている。これらをまとめた論文及び関連する論文から、ニコチンアミドの健康障害非発現量を 25 mg/kg 体重、ニコチン酸の健康障害非発現量を 6.25 mg/kg 体重とした。

この健康障害非発現量は成人における大量摂取データを基に設定された値であるが、慢性摂取によるデータではないことから、不確実性因子を 5 として、成人のニコチンアミドの耐容上限量算定の参照値を 5 mg/kg 体重/日、ニコチン酸の耐容上限量算定の参照値を 1.25 mg/kg 体重/日とし、各年齢区分の参照体重を乗じて、性別及び年齢階級ごとの耐容上限量を算定した。

なお、ニコチン酸摂取による軽度の皮膚発赤作用は一過性のものであり、健康上悪影響を及ぼすものではないことから、耐容上限量を設定する指標には用いなかった。

大量投与に関する論文から、ニコチンアミド、ニコチン酸ニコチンアミドの健康障害非発現量を 25 mg/kg 体重、ニコチン酸の健康障害非発現量を 6.25 mg/kg 体重という結果が得られました。

そこに不確実因子を5として、上の数値をそれぞれ5で割っています。つまり、20%の数値にしているのです。安全性を考慮して、さらに小さい数値にしたのでしょう。

ナイアシンの効果

ニコチン酸の場合、上で書いたように、血管拡張作用があることから、トリグリセリド(中性脂肪)と総コレステロール値を低下させ、HDL(善玉コレステロール)値を上げることが期待できます。

さらに、ナイアシンの効果について、ポーリング博士のビタミンC健康法 (平凡社ライブラリー)にも書かれていました。

どうやら、関節炎に効果があるようです。ただし、これは大量にとった場合です。

一方で、厚労省はナイアシンについて耐容上限量を出しています。大量に摂っても下痢をするくらいで害がないビタミンCとは違うと考えた方が安全だと思います。

もし、関節炎の方がためしてみようと考えられたなら、まず、ご自分でよく調べてみてくださいね。

ニコチンアミドは関節炎に効果あり

下の文では、ナイアシン、ニコチン酸アミド、ナイアシンアミドがでてきます。少し混乱したのですが、ナイアシンはニコチン酸と読みかえ、ナイアシンアミドはニコチンアミドと読みかえてください。

少し気をつけて読むと、関節炎に効果があるのは、ニコチンアミドのようです。

一九三七年に、ビタミンB3(ナイアシンあるいはニコチン酸アミド)が同定された。

カウフマンは、ビタミンB3が患者を救うかどうか見極めようとした。関節炎の患者に、ビタミンB3を投与したところ、ほとんどの患者ですぐに反応が現れ、気分がよくなり、関節の可動指数は標準曲線まで上がり、赤血球沈降速度は下がった。

ナイアシンアミドの投与をやめると、一日か二日で元の異常な状態に戻った。

カウフマンは、一九四三年に、一五〇人の関節炎患者について述べた著『ナイアシンアミド欠乏症の一般状態』を出版し、一九四九年には、四五〇人の患者について研究した著『関節機能障害の一般状態ーその発生と治療』を出した。

一九五五年に、米国老人医学会に送った報告書では、患者のほとんどは、一日一~五グラムのナイアシンアミドを、一日六~一六回に分けてとるという処方によって、大いに好転した、と述べている。

この処方は、九年間にわたって数千の患者に連続使用されたが、やっかいな副作用は観察されなかった、という。

関節に障害があり、ビタミンB3欠乏の症状を示す患者に、彼が勧めるナイアシンアミドの用量は、一日四~五グラムである。

エイブラム・ホファーとハンフリー・オズモンドが急性精神分裂病について研究する以前に、カウフマンは、このナイアシンアミドの処方で、患者の多くは、身体的な状態だけでなく精神的な状態も著しく好転した、と書いている。

われわれも、ナイアシンアミドの効果を確かめる機会があった。ビタミンCを併用して、二、三の患者の関節炎を治療したが、カウフマンの結論を支持する結果が得られた。

私の知るかぎり、関節炎の医学研究者で、カウフマンの研究を追試した者はいない。無関心なのは、一つには、やはり医学界のビタミンに対する偏見があり、いま一つには、ビタミンCと同じくらいに安価なナイアシンアミドでは、誰も儲からないからだと思われる。

急性精神分裂病の意味するところがよく分からなかったのですが、精神的な状態も改善されるということもあるようです。

まとめ

ニコチンアミドが、統合失調症に作用するらしいことは分かりましたが、それがなぜなのか、統合失調症を治すではよく分かりませんでした。

最近の本で、2014年には、エイブラム・ホッファー精神医学の57年―分子整合医学のもたらす希望が出版されていました。ご興味のある方は、こちらを読まれた方がよいと思います。