この記事では、ビタミンDについて、ビタミンDの種類、ビタミンDの作用、欠乏するとどうなるか。またビタミンDの効果や、過剰摂取するとどうなるか。1日の摂取量、ビタミンDが多い食品について調べました。

あん肝にはビタミンDがたくさん入っています。

ビタミンDとは

図解入門よくわかる栄養学の基本としくみに分かりやすく解説されていました。

ビタミンDは核内受容体に作用して、ビタミンAやステロイドホルモンと同じように働きます。

とくにカルシウム代謝に関係が深いため、カルシウムを調節するホルモンと考えることもできます。

ビタミンDは2種類ある

ビタミンDは、2種類あります。

- ビタミン D2(エルゴカルシフェロール)・・・きのこ類に含まれる

- ビタミン D3(コレカルシフェロール)・・・魚肉と魚類肝臓に含まれる

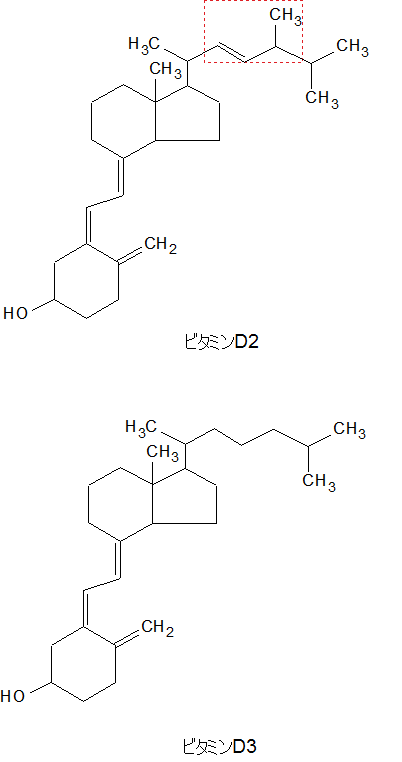

構造式は下の通りです。ビタミンD2とビタミンD3の違いは、赤い点線で囲ってある炭素同士の二重結合とメチル基(-CH3)の有無です。

ビタミンD

皮膚でコレステロールから合成される

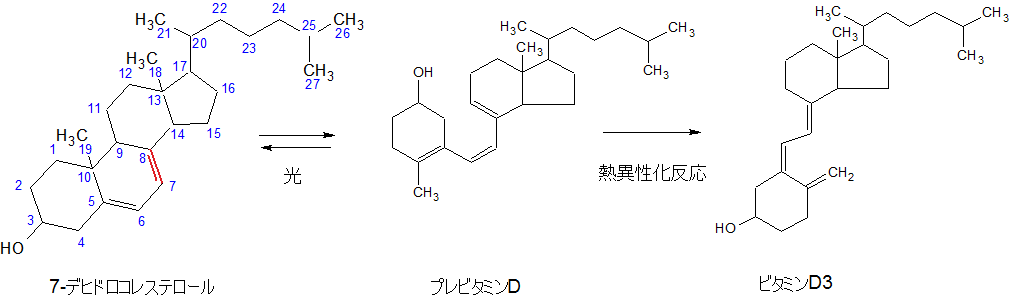

また、ビタミン D3は、紫外線に当たると皮膚でコレステロールを原料にして少量が作られます。

7-デヒドロコレステロールとは、コレステロールから、下図左のように7、8位の水素が失われて二重結合となった構造を持ちます。コレステロールには、炭素に番号を付けてあります。

新しくできた二重結合は、赤い色をつけました。

7-デヒドロコレステロールは皮膚に蓄積し、紫外線を浴びることでプレビタミンDに変換され、その後数時間でビタミンD3になり、血中に取り込まれます。

7-デヒドロコレステロールからビタミンD3

ビタミンDと日光

温帯では夏の終わりに血中ビタミンD濃度は最も高く、冬の終わりに最も低くなります。北緯、あるいは南緯40度を越えると、最適な波長の紫外線が冬季に不足します。

日本人の食事摂取基準(2015年版)にはこんなことも書かれていました。

国内 3 地域(札幌・つくば・那覇)において、顔と両手を露出した状況で、5.5μg のビタミンD3 を産生するのに必要な日照への曝露時間を求めた報告によると、那覇では冬季でもビタミン D産生が期待できるが、12 月の札幌では正午前後以外ではほとんど期待できないとする結果であった。

12 月の札幌における結果に基づいて算出すると、晴天日に限定しなかった場合、正午では5.5μg の産生に 94.7 分を要していたことから、正午前後の 2 時間日照を受ければ約 7.5μg のビタミン D3 が産生されると考えられる。

ビタミンDの作用

ビタミンDの作用は主にこの2つです。

- タンパク質の合成を調節する

- カルシウムとリンの代謝に関わる

タンパク質の合成を調節する

ビタミンDも、ステロイドホルモンやビタミンAと同様に、細胞膜および核内の受容体に結合してさまざまな遺伝子に作用し、タンパク質の合成を調節します。

ビタミンDは現在のところ、50以上のタンパク質の合成に関与していることがわかっています。

(図解入門よくわかる栄養学の基本としくみ)

核内受容体についてはビタミンAの核内受容体に作用し、タンパク質の発現を調整する作用で説明しました。

ビタミンAは、核内受容体に結合して皮膚や粘膜などの新しい細胞を作ることに関係しましたが、ビタミンDは、特にそのような説明がありません。

あくまでもタンパク質を合成することに関係していると考えてください。

カルシウムとリンの代謝に関わる

ビタミンDの機能としてもっともよくわかっているのはカルシウムとリンの代謝です。

ビタミンDが発現調節するタンパク質との関係はまだよくわかっていませんが、ビタミンDは何らかの遺伝子発現を変化させることで、① 小腸におけるカルシウムとリンの吸収を高める、② 尿細管におけるカルシウムの再吸収を促す、③ カルシウムを骨から血液中に溶かし出すことによって、血液中のカルシウム濃度を高くする作用を示すと考えられています。

血液中のカルシウム濃度は、低下するとテタニーというけいれん発作が起こり、高くなると腎障害や吐き気などの消化管の症状が起こります。

そのため、血液中のカルシウム濃度は、リンの濃度とともに複雑な機構によって厳密に調整されています。

この機構には、ビタミンD以外にも副甲状腺ホルモン(PTH)やカルシトニンというホルモンが関わっています。

カルシウム濃度が低下すると、副甲状腺からPTHが分泌されます。

PTHは尿からのカルシウムの排泄を減らし(カルシウムの再吸収を促進)、骨からカルシウムを溶かして血液中へ放出させ、カルシウム濃度を元に戻そうとします。

また、ビタミンDを活性化して腸からのカルシウムの吸収を高めます。

逆に、血液中のカルシウム濃度が高くなると、カルシトニンが骨へカルシウムを送り、血中カルシウム濃度を下げるようにします。

同時にPTHの分泌も抑制し、カルシウム濃度を下げます。このようにして、できるだけ狭い範囲でカルシウムを維持しようとします。

(図解入門よくわかる栄養学の基本としくみ)

欠乏するとどうなる?

日に当たればコレステロールから作られるため、通常、適当に日に当たっていれば欠乏することはほとんどありません。しかし、太陽光が十分でない北半球の緯度の高いところではいまだに社会問題になっています。

欠乏した場合くる病と骨軟化症になることが知られています。

くる病と骨軟化症

ビタミンD欠乏症のくる病 rickets では,小児の骨はカルシウムの吸収不足により低ミネラル状態である.

急激な成長期にカルシウム不足であった若者にも同様のことが見られる.成人の骨軟化症 osteomalacia では骨に脱ミネラル化が起こっており,とくに何回もお産を経た婦人で,日光にあまりあたらない場合に見られる.

ビタミンDは高齢者の骨軟化症の予防や改善に有効であるが,骨粗鬆症 osteoporosis の治療に有効であるかについては明らかな証明はまだされていない.

ビタミンDの効果は?

過剰摂取はいけないですが、高摂取が望ましいそうです。あとでビタミンDが多い食品が出てきますから参考にしてください。

ビタミンDの高摂取は望ましい

ビタミンDの高い摂取は,前立腺や結腸直腸を含むいろいろながん,糖尿病の前症状やメタボリックシンドロームに予防的にはたらくという証明が次々に発表されている.

摂取推奨値は現在の摂取基準よりもかなり高いであろう.そして,強化されてない食品から摂取することは無理であろう.

太陽光に当たることはビタミンDを増やすが,それは皮膚がんのリスクを伴うものである.

(イラストレイテッド ハーパー・生化学 原書29版)

しかし、過剰摂取は禁物です。

過剰摂取するとどうなる?

多量のビタミン D 摂取を続けると、高カルシウム血症、腎障害、軟組織の石灰化障害などが起

こることが知られています。

ポーリング博士のビタミンC健康法 (平凡社ライブラリー)でもこのように書かれていました。

所要量は一日四〇〇単位である。この量をあまり超えないほうがよいであろう。ドライスバッハは、一五万八〇〇〇単位を中毒量としている。

その発現は、衰弱、吐き気、嘔吐、下痢、貧血、腎機能低下、アシドーシス(酸血症)、タンパク尿、血圧上昇、カルシウム沈着などである。

クッキー(『ビタミンとホルモンのハンドブック』、一九七三年)によれば、一日四〇〇〇単位で、食欲不振、吐き気、渇き、下痢、筋肉衰弱、関節痛などが発現する。

この単位は、ビタミンD効力 (国際単位:IU) のことです。IUからμgへ換算する時はIU×0.025で計算することができます。(出典)

所要量:400×0.025=10μg

中毒量:158000×0.025=3950μg

4000単位:4000×0.025=100μg

ビタミンDはなるべく多く摂った方がよいようですが、過剰摂取は有害です。次の厚労省の出した食事摂取基準と上の数字を比べながら考えてみてください。

1日の摂取量

日本人の食事摂取基準(2015年版)から調べました。成人男性、成人女性とも目安量が5.5μgです。

| 性 別 | 男 性 | 女 性 | ||

| 年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 | 目安量 | 耐容上限量 |

| 0~ 5(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |

| 6~11(月) | 5.0 | 25 | 5.0 | 25 |

| 1~ 2(歳) | 2.0 | 20 | 2.0 | 20 |

| 3~ 5(歳) | 2.5 | 30 | 2.5 | 30 |

| 6~ 7(歳) | 3.0 | 40 | 3.0 | 40 |

| 8~ 9(歳) | 3.5 | 40 | 3.5 | 40 |

| 10~11(歳) | 4.5 | 60 | 4.5 | 60 |

| 12~14(歳) | 5.5 | 80 | 5.5 | 80 |

| 15~17(歳) | 6.0 | 90 | 6.0 | 90 |

| 18~29(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |

| 30~49(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |

| 50~69(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |

| 70 以上(歳) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |

| 妊婦 | 7.0 | ー | ||

| 授乳婦 | 8.0 | ー | ||

耐容上限量については次のように決められています。耐容上限量とは、毎日摂取しても害がでない、ぎりぎり上限量という意味です。

250μg/日未満では高カルシウム血症の報告はみられないため、これを健康

障害非発現量とし、アメリカ・カナダの食事摂取基準に準拠して、不確実性因子を 2.5 として、耐容上限量を100μg/日とした。さらに、1,250μg/日にて高カルシウム血症を来した症例報告があり、これを最低健康障害発現量とし、不確実性因子を10として耐容上限量を算出しても、ほぼ同等の値となることから、上記の算定はほぼ妥当なものと考えられた。

なお、性別及び年齢階級ごとの違いは考慮しなかった。(出典)

不確実性因子は、健康障害非発現量と最低健康障害発現量を割る数(割り算をします)のことです。実質は、それぞれ、40%、10%ですからかなり安全性が考慮されています。

ビタミンDが多い食品

きくらげが特に多いですが、その他は魚ばかりですね。

アラゲキクラゲは、ダントツですが、乾燥物なので100g食べることはないと思います。ちなみに、ゆでたもの100gには、ビタミンDは25.3μgありますからなかなかの数値です。

きくらげのゆでたもの100gには8.8μgしか含まれていません。激減してしまいます。

| 食品名 | 成分量 100gあたりμg |

| あらげきくらげ/乾 | 128.5 |

| あんこう/きも生 | 110.0 |

| きくらげ/乾 | 85.4 |

| しろさけ/すじこ | 47.0 |

| かわはぎ/生 | 43.0 |

| くろかじき/生 | 38.0 |

| べにざけ/生 | 33.0 |

| まいわし/生 | 32.0 |

| しろさけ/生 | 32.0 |

| からふとます/生 | 22.0 |

| にしん/生 | 22.0 |

| そうだがつお/生 | 22.0 |

| いかなご/生 | 21.0 |

| まいたけ/乾 | 19.8 |

| うぐい/生 | 19.0 |

| まるあじ/生 | 18.7 |

| くろまぐろ/脂身生 | 18.0 |

| うなぎ/養殖生 | 18.0 |

| ますのすけ/生 | 16.0 |

| いさき/生 | 15.0 |

まとめ

たまたまこの記事を書いている時、みんなの家庭の医学という番組で、「さけ」をよく食べる新潟県村上市の人は、認知機能と足腰の筋力が維持できるという話題を流していました。村上市は塩引き鮭がよく知られています。

もちろん認知機能や足腰の筋力維持に役立っているのはビタミンDです。

ビタミンDの高摂取は望ましいようですが、過剰摂取はいけない。さけやいわしを食べているとよさそうです。